Podcast InMediaRes Episodio 3 Pamy Rojas y Laura Lazzarino

Hablamos de las publicaciones de ambas autoras, el taller que impartirán en Guánica en agosto y los viajes que han hecho en sus vidas. ¡Escucha!

InMediaRes, el podcast Ep. 2 Awilda Cáez

En este programa entrevisté a Awilda Cáez, autora de la nueva novela Todo el mal necesario. Escúchenlo y compártanlo. ¡Gracias!

Listen to «Todo el mal necesario, de Awilda Cáez» on Spreaker.

Reseña: No he venido a traer paz

Paz, no: machete

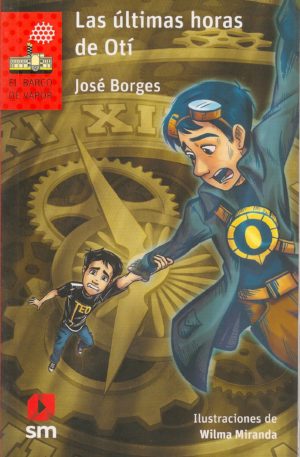

José Borges

Alrededor del mundo, es común sentirse desamparado ante las injusticias que se cometen a diario. Mientras el calentamiento global se convierte en un problema más grave con cada día que pasa, los desarrolladores forran el planeta con hormigón. La nación más poderosa del mundo usa el pretexto de derechos humanos y democracia para destruir aldeas en el otro lado del mundo, sin importar cuántos niños y ciudadanos, que ni les importa la vida en los Estados Unidos, mueran. Los políticos firman leyes en acuerdo con amigos y empresas que luego les remunerarán sin importarles cuántas pensiones se pierdan o vidas de sus constituyentes se afecten. En Puerto Rico, llevamos más de una década sintiéndonos desamparados ante el embate de la corrupción, el imperialismo y la reacción de la naturaleza ante el daño que le ha causado la humanidad al planeta, sin esperanza de que la situación mejore.

¿Qué sucedería si alguien decidiera inclinar la balanza hacia la justicia? Tal vez con esta pregunta se establece la premisa de No he venido a traer paz, novela de Juan Antonio Ramos, conocido por el cuento “Papo Impala está quitao” y las novelas El libro de la rabia, El amigo de Rita y Tijera Kid, entre otras publicaciones. El título de la novela proviene del Nuevo Testamento de la Biblia: “No he venido a traer paz, sino espada”. Según el evangelio de Mateo, son palabras pronunciadas por Cristo y a las que el protagonista de la novela, Jesús —un predicador contemporáneo— hará alusión.

Contada con capítulos cortos, de no más de cuatro o cinco páginas, conocemos al predicador Jesús, que en el transcurso de la novela decide disfrazarse con una capucha y armarse con un machete para remediar las injusticias que percibe a su alrededor. El protagonista cuenta con la ayuda de dos amigos que asisten en la faena de ajusticiar con la muerte a pederastas, desarrolladores, políticos y funcionarios, entre otras víctimas que de una forma u otra han cometido algún daño a la sociedad. La vida de Jesús cambia drásticamente durante el curso de la novela. Renuncia a ser pastor y se convierte en profesor, se divorcia, consigue novia y así por el estilo. Además de sus amigos y él, otras personas se inspiran en las acciones del encapuchado y deciden tomar acción, mientras que las autoridades hacen lo posible, dentro del panorama realista de sus limitados recursos, por dar con él o los demás asesinos.

Los motivos de los ajusticiamientos comienzan con situaciones cotidianas, pero poco a poco, incrementan en su visión: va de venganza personal a situación política del país con el pasar de las páginas del libro. Más que un misterio de quién comete los crímenes, el suspenso se crea por saber si atraparán a Jesús y sus compinches, y como lo harán, de ser así. La novela cuenta también con unos personajes memorables, como el detective Moisés Ramírez, la publicista Mara Fernández y la abogada María Magdalena. El uso de nombres bíblicos (Pedro, Raquel, Jesús, María, José, etc.) juega con el tema religioso de la trama, ya que Jesús guarda ciertas semejanzas con el profeta judío, aunque no es capaz de lograr milagros, como su antecesor bíblico. Sin embargo, sufre tentaciones, tiene sus discípulos y toma acción de manera en contra de las autoridades. La historia no es un paralelismo del canon en el Nuevo Testamento, pero sí existe una conversación literaria con el texto sagrado.

La trama atrapa y los capítulos breves ayudan a querer seguir pasando las páginas para saber qué sucede después. El mayor reto en la lectura es la de seguir los personajes, ya que hay tantos con escenas breves, que no da tiempo al lector de familiarizarse con muchos. Sale un Antonio, por ejemplo, y el lector se verá forzado a deducir quién era porque llevaba varios capítulos sin presentarse en la trama. Al final, terminamos con un vuelo de la imaginación de lo que podría suceder si, de repente, en esta bendita isla dos o tres personas decidieran dejar de ser los corderos mansos que se refleja en el escudo del país. No he venido a traer paz es una entretenida e interesante novela que juega con varios sucesos de las primeras planas del país y lugares comunes de la cultura popular; tal vez sea una respuesta al sentido de desamparo colectivo del que sufrimos.

No he venido a traer paz

Juan Antonio Ramos

Editorial de la UPR, 2021

«Eddie»: una reseña musical

Antes que nada, aclaro que mi conocimiento musical es limitado a la de un aficionado, así que me perdonan de antemano cualquier idotez que escriba, en cuanto a teoría musical se refiere. Este escrito aparecerció primero en mi página de Patreon el 28 de septiembre de 2022.

Hace casi dos años, murió Eddie Van Halen, el legendario guitarrista. Solo tenía 65 años, pero el cáncer se lo llevó. Escribí algo acerca del suceso, que pueden leer aquí. La muerte de Eddie conmovió al mundo entero y salieron a la luz algunas anécdotas que me eran desconocidas. Entre ellas, que parte de la ascendencia del guitarrista era filipina, por parte de madre, dato que no se le daba mucha importancia cuando la banda gozaba en la cima de su popularidad. Otros artistas y músicos hablaron o escribieron de sus experiencias con Eddie, tanto a nivel profesional como en lo personal. Como suele suceder, poco a poco, el mundo continuó y se nos olvidó la muerte de Eddie.

Hace unos días, la banda Red Hot Chili Peppers (RHCP) publicó una canción titulada «Eddie», que es un homenaje al fenecido músico. Desconozco si los integrantes de la banda lo conocían o no, aunque mi deducción es que no o no muy bien.

La canción comienza con un ritmo y una melodía nostálgicos, que parecen anunciar una ausencia. Esa melodía se repetirá durante el resto de la canción. Cuando Anthony Kiedis arranca a cantar mantiene ese sentimiento, de primera intención. Luego, ese tono cambia un poco, según la letra, que creo que es el único punto que no me apela del todo de esta canción. Es como que la composición, en su entereza, no está al nivel de los demás componentes de la canción. A veces acierta, en otras suena charrito, como cuando Residente rima algo con flema, por eso de dar un ejemplo. Digo, la letra no se va a lo grotesco, pero a veces no cuadra muy bien. Se canta desde la primera persona: «Please don’t remember me / for what I did last night» o «such a delicate touch / They say I’m from Amsterdam / Does that make me Dutch?». La letra me parece inconsecuente: a veces alaba, en otras se va a lo trivial o banal, como podría desprenderse de los ejemplos provistos.

Ahora bien, el resto de la canción es genial. El bajo de Flea muestra el peritaje del músico, al igual que el ritmo que mantiene el baterista, Chad Smith. Ambos tocan a favor de John Frusciante, el guitarrista de la banda. Es en este instrumento en que se exhalta el homenaje al músico fenecido. Comienza con su propio estilo, que de primera intención recuerda a otra canción de la banda. Según avanza la canción, Frusciante emula alguna de las técnicas de Eddie, como el finger tapping y el uso de la barra del tremolo. Leí una entrevista con Frusciante en la que declaraba que admiraba la técnica de músicos como Van Halen, pero a la vez, también le gustaba la emoción de las bandas que se desarrollaron en los noventa, como Nirvana. Para el último disco de RHCP, intentó buscar un balance entre ambos estilos. Si «Eddie» es una muestra de ello, el resto del disco debe ser una joya. En la guitarra de Frusciante se nota la admiración y el cariño que le extiende al homenajeado. Más que un homenaje para los gustos del difunto, lo que toca Frusciante es como para desahogarse, sin pensar en lo que opinaría Eddie, de haber tenido la oportunidad de escucharlo. Es conocido que Van Halen solía decir que ignoraba la música de sus contemporáneos, por tanto, uno podría llegar a la conclusión de que no le habría encantado este homenaje. Sin embargo, no importa lo que habría opinado Eddie. Esta canción será dedicada a e inspirada por él, pero no es para él. Es para la banda y para los que solían escuchar la música de Eddie y admirar su manera de ser.

Es una canción melancólica y medio triste, que logra tocar alguna fibra en quienes la escuchan. Ese tipo de canción es difícil de encontrar, hoy día.

Si les interesa, pueden escucharla aquí.

Crónica: Gateando en la pista de correr

(publicado originalmente en mi página de Patreon.

Gateando en la pista de correr

Poco antes de que comenzara la pandemia, hace “50 años”, comencé a ir a la pista de correr por las mañanas. Corría como media hora, más o menos. Cuando empecé, apenas podía dar una vuelta trotando sin querer morir. Hace poco, logré dar 8 vueltas sin detenerme. No es lo usual con estos calores, pero por ahora me conformo con llegar a 5 y completar las demás después de caminar media o una vuelta completa. La meta es lograr dar 10 vueltas, sin detenerme, cada otro día. Pero bueno, basta con la introducción.

La pandemia afectó mi rutina y me tardé casi dos años en regresar a la pista. Esa primera semana de vuelta la tomé con calma: trotaba 1 o 2 vueltas, caminaba media y trotaba 1 o 2 más, hasta llegar a 6 o 7. Me tomo un momento para describir mi paso y proceso, ya que cualquiera diría que corro y que me gusta. Es todo lo contrario. Odio cada momento que troto en esa pista y lo único que pienso es cuándo voy a terminar. Además, mi paso es lentísimo. Si alguien camina con prisa, me rebasa. Como no estoy allí para competir con nadie, no me importa cuán lento voy, pero sí me mistifica cómo todos los demás logran ser tan veloces. Es como si yo gateara y ellos caminaran. Supongo que estás pensando que, si tanto odio trotar, por qué lo hago. Simple: odio aun más morir antes de tiempo o desarrollar diabetes. Por tanto, sufro ese tiempo en la pista. Además, luego me siento muy bien (aunque a esta edad, termino con la rodilla adolorida… por eso utilizo rodilleras y una tobillera. Espero que no necesite nada más; esas cosas cuestan).

Todo esto nos lleva al pasado martes. Mientras me aplicaba las rodilleras y tobillera, vi una ráfaga correr en la pista. Una mujer corría a un paso que jamás había visto antes y no se detenía. Confieso que nunca me ha interesado pista y campo, salvo cuando hay Juegos Panamericanos u Olímpicos. Participar en esas disciplinas nunca me llamó la atención. Tal vez porque nunca tuve acceso a instalaciones como las que existen hoy día o simplemente porque… odio correr. El caso es que nunca había presenciado cuando un atleta de alto rendimiento corría. Ya estoy acostumbrado a que las demás personas que entrenen sean más veloces que yo, pero la mujer que corría en la pista era otro tipo de corredora. No me tardé en identificarla: era la medallista de oro de los Juegos Centroamericanos Beverly Ramos, una de las atletas más destacadas en la Isla. La reconocí porque la sigo en las redes sociales desde aquellos JJ. CC. de 2010 y me constaba que, además de competir a nivel mundial, suele entrenar en diversos parques de Puerto Rico.

Otra confesión: no sé nada de este tipo de deporte, salvo lo que he visto en televisión a lo largo de los años. Les digo que lo que uno ve en la pantalla chica no le hace justicia a lo rápido que corren “en vivo”. Además, como los demás atletas en las competencias van a un paso semejante, es difícil comprender cuán rápido es el paso. En el tiempo que llevo “gateando” en la pista (porque cuando comparo el paso que llevaba Beverly con el mío, era como comparar a un bebé gateando con una persona corriendo), he visto muchas personas que entrenan de manera disciplinada. Vamos, que lo que yo hago allí es más bien un aguaje para poder decirme que hago algo de ejercicio. Pero ver a Beverly correr es otra cosa. En lo que yo daba un cuarto de vuelta, ella daba dos vueltas alrededor de la pista, como si estuviera montada en una bicicleta. Ver a una atleta de ese calibre correr mientras uno está en la misma pista es impresionante.

Tal vez, causa tanta impresión porque el acto de correr es algo que casi todos podemos hacer, ¿no? Es como escribir: todo el mundo lo puede hacer, pero ¿qué separa a un profesional de alguien que solo utiliza la escritura de manera cotidiana? ¿Qué diferencia existe entre un novelista y alguien que se pasa el día tuiteando? Pues, si fuera a formular una analogía entre correr y escribir, el caso de Beverly sería ideal. En las veinte vueltas que dio alrededor de la pista mientras yo daba una, pude notar que ella posee una economía de movimientos. En cada paso, ella logra ganar terreno y se impulsa para que la otra pierna haga igual. Sus rodillas se alzan de manera uniforme, perfectamente opuestas al suelo. No tienden a inclinarse hacia los lados. Ella controla su respiración para maximizar el oxígeno que les entra a los pulmones y lo exhala de manera que le puede sacar el mayor provecho. Tiene la consecuencia de una máquina: uno podría ajustar un reloj con su ritmo de respiración. En comparación, yo parezco que uso las piernas para no caerme de frente y cada aliento que doy es para sobrevivir. No hay nada de eficiencia en mis movimientos tampoco: apenas alzo las rodillas y doy como tres pasos donde uno bien pisado bastaría.

Quienes escribimos de manera profesional hacemos lo mismo, pero aplicado a la redacción. En vez de movimientos, apostamos a una economía de palabras. Pasamos, a veces, horas pensando cómo mejorar una oración, qué adjetivos utilizar, cómo frasear algún pensamiento o idea. Cada punto y coma están pensados. A veces, se nos pasa algún error, pero igual les sucede a los atletas. Uno aspira a la perfección, pero termina ejecutando como mejor puede. Alguien que solo escribe a manera de utilidad, para comunicarse de manera casual, no pasa tanto trabajo en la confección de cada oración. Así como yo no paso trabajo en mejorar cada paso que doy en la pista. Y esa es la diferencia: la cantidad de trabajo que uno le mete a su profesión. Beverly entrena todos los días, se cuida de lo que come, observa la manera en que otras personas corren, además de ver las grabaciones de sus propias carreras, y está pendiente de lo que hace mientras corre. Los escritores hacemos igual con las palabras: leemos, buscamos definiciones, sinónimos, antónimos y reglas gramaticales y ortográficas, y revisamos lo que escribimos.

Tanto correr como escribir, no es para todo el mundo, igual que toda profesión. Así como yo no estoy dispuesto a mantener ese tipo de dedicación al correr (además, que ya estoy un poco pasado de años para eso), también hay quienes no están dispuestos a dedicarse la escritura. Y así con toda profesión. Sin embargo, me parece importante apreciar el trabajo y sus resultados. Ver a Beverly en esa pista, corriendo mientras los demás gateábamos, me inspira a querer escribir como ella corre.

Tienda

InMediaRes, el podcast Ep. 2 Awilda Cáez

En este programa entrevisté a Awilda Cáez, autora de la nueva novela Todo el mal necesario. Escúchenlo y compártanlo. ¡Gracias! Listen to «Todo el mal necesario, de Awilda Cáez» on Spreaker.

Crónica: Gateando en la pista de correr

(publicado originalmente en mi página de Patreon. Gateando en la pista de correr Poco antes de que comenzara la pandemia, hace “50 años”, comencé a ir a la pista de correr por las mañanas. Corría como media hora, más o menos. Cuando empecé, apenas podía dar una vuelta trotando sin querer morir. Hace poco, logré …

Bajo construcción

Hace unos días, cambié de proveedor de servicio para esta página. Con el cambio, se desorganizaron o dejaron de funcionar algunas cosas. De todas formas, ya un cambio es necesario así que pronto trabajaré para que la página luzca mejor. Mientras tanto, se verá así. El contenido no ha cambiado, solo la apariencia. Pendientes.

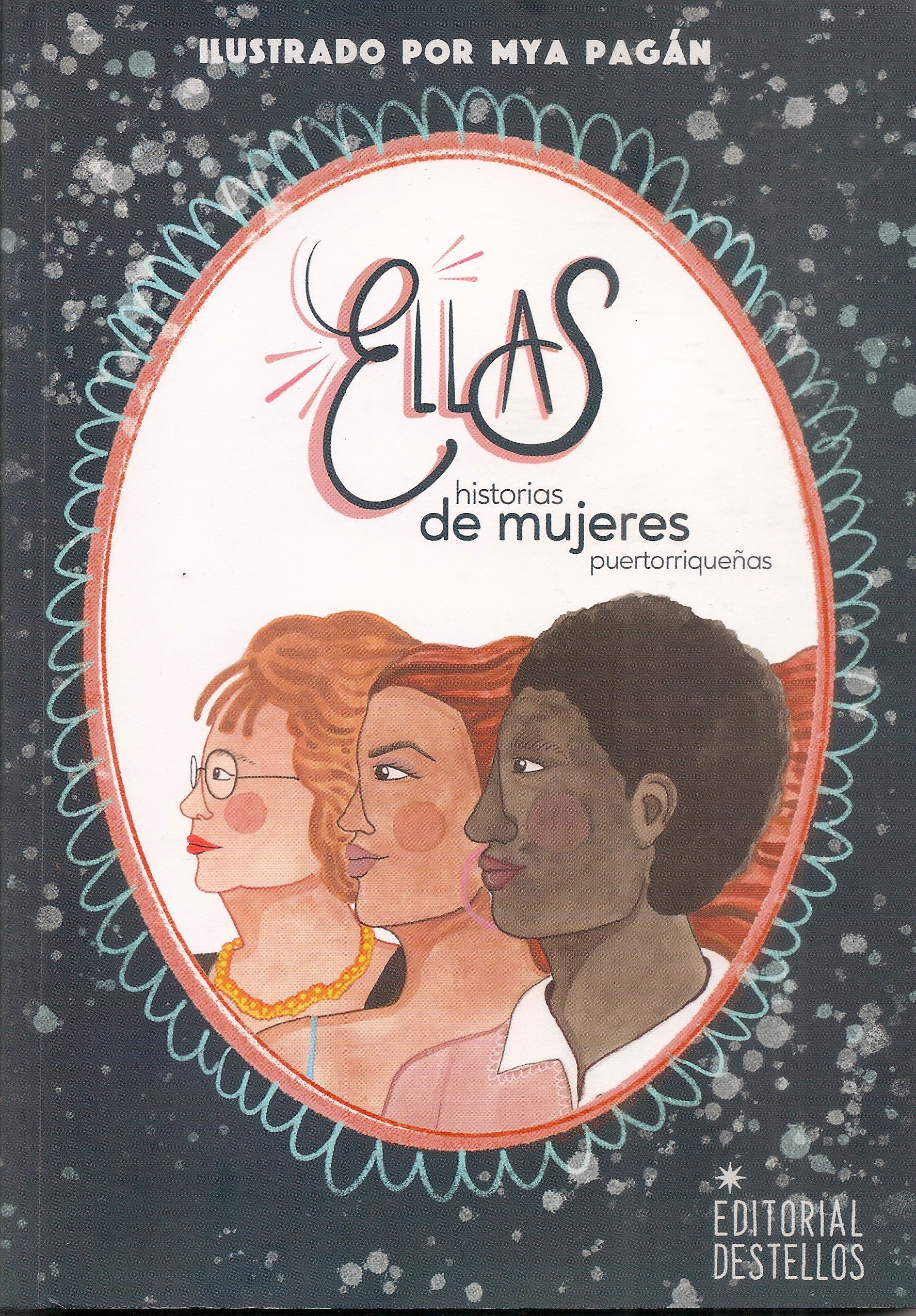

Reseña: Ellas

Boricuas destacadas Los nombres de Julia de Burgos, Sonia Sotomayor y Rita Moreno probablemente nos sean muy familiares, pero ¿puedes mencionar cinco otras mujeres boricuas destacadas? ¿Qué tal diez o quince? Confío en que la audiencia de esta reseña podría nombrar el doble de las que pedí y quedarse con ganas de mencionar muchas más, …

Lo más visto

Biografía

JOSÉ BORGES es uno de los primeros egresados de la maestría en Creación Literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Es autor de cuentos, novelas, reseñas literarias y obras de teatro.

Sus escritos han aparecido en los principales periódicos y revistas de Puerto Rico. "Santurtzi", “El otoño final”, "Como en París", "Barrancos" y “Langosta blanca” son algunos de sus cuentos más elogiados. Con “El cuarto jinete”, ganó el primer lugar en el Segundo Campeonato Mundial del Cuento Oral.

Borges fue miembro de la Directiva de la revista literaria Letras Nuevas. Además, es moderador de Taller Virtual, en el portal electrónico www.ciudadseva.com. También se desempeña como profesor universitario en la Universidad del Sagrado Corazón.

Su novela, ESA ANTIGUA TRISTEZA, fue publicada en 2010. Ese mismo año el periódico El Nuevo Día la seleccionó como una de las tres mejores novelas publicadas y ganó el premio Mejor Novela en los premios del PEN Club de Puerto Rico. Su segunda novela, FORTALEZA, está a la venta ya.

***

JOSÉ BORGES is one of the first class of graduates form the Creative Writing Masters degree from the University of the Sacred Heart in Puerto Rico. He has authored short stories, a novel, plays and scripts.

His stories have been featured in the mayor newspapers and magazines in Puerto Rico. "Santurtzi", “El otoño final”, "Como en París", "Barrancos" and “Langosta blanca” are some of his most praised stories. He won first prize in the Second Oral Short Story World Championship with “El cuarto jinete”.

Borges formed part of the Board of the Directors for Letras Nuevas literary magazine. He also volunteers his time as moderator in Taller Virtual, a virtual writing workshop, administered by www.ciudadseva.com. He has also taught the graduate level class "Short Story History and Theory" at the University of the Sacred Heart in San Juan.

ESA ANTIGUA TRISTEZA is his first novel and was selected as one of the top ten novels of 2010 by El Nuevo Día. The novel also won Best Novel in the PEN Club of Puerto Rico annual awards. His second novel, FORTALEZA, is currently on sale.

Categorías

Páginas

Comentarios acerca de FORTALEZA

"Imaginativa, alusiva, interesante, esta es la mejor novela política puertorriqueña de los últimos años". --Carmen Dolores Hernández, crítica literaria de El Nuevo Día.

“Con FORTALEZA, novela tan universal como puertorriqueña, José Borges demuestra por qué se ha convertido en una de las voces más originales de nuestra nueva literatura y en uno de los narradores líderes de su generación”.

Luis López Nieves

Escritor y catedrático puertorriqueño, fundador de Ciudad Seva

Comentarios de «Esa antigua tristeza»

"La novela tiene brío, suscita el interés y establece un dinamismo textual muy bien trabajado. El autor tiene éxito en tornar plausible lo que debería ser, a todas luces, increíble".

Carmen Dolores Hernández, crítica literaria del periódico El Nuevo Día

***

"Al terminar ESA ANTIGUA TRISTEZA, la primera novela de José Borges, creo que la mayoría de los lectores se hará la siguiente pregunta: ¿Qué he leído: una novela realista, un novela fantástica o de ciencia ficción? Esta es una novela en la que el autor ha sabido crear una mezcla singular de géneros que tal vez los lectores no podrán enmarcarla de inmediato, pero sí llegarán a la misma conclusión de que han leído una buena novela".

Luis López Nieves, escritor y catedrático universitario

***

"Excelente novela. Es realmente cautivante, muy bien construida. En pocas páginas cautiva y resuelve la trama... Para los que no la han leído, yo la recomiendo".

Johanna Rosaly, actriz y profesora

***

"La lectura es sumamente rápida. Esa antigua tristeza se le escurrirá entre los dedos en unas dos horas.

En puridad, Esa antigua tristeza es un libro que vence las fronteras del litoral puertorriqueño e inserta una trama rápida y cautivadora en un contexto no criollo.

Esta novela sienta sus bases como uno de los mejores relatos de ciencia ficción en los estantes puertorriqueños".

Nelson E. Vera, crítico de libros de Radio Universidad Puerto Rico

***

"La primera novela que me leo y pienso que puede ser difundida en el resto del Planeta. Es una mezcla de Ciencia Ficción con comentarios de la realidad. Hace tiempo que no me disfrutaba un libro así".

Luis Pabón Roca, analista y abogado

***

“El autor muestra gran capacidad para urdir una trama compleja. Es una novela sin excesos y de fácil lectura. Se trata de una escritura purgada y precisa, pero sugerente, que fuerza al lector a completar la escena con uno de los pretextos más visibles en la escritura de Borges: la memoria fílmica”.

Mario R. Cancel, escritor, historiador y profesor universitario

***

"José Borges sabe contar. Y uno de los aciertos de esta novela es precisamente esa habilidad narrativa. Esta historia se ha hilvanado puntada a puntada, en capítulos breves que se entrelazan, se abrazan, se bifurcan y se vuelven a unir; a veces, de modo casual, y otras veces desde la ficción más insospechada.

La cantante nicaraguense, Katia Cardenal canta una canción hermosa que se llama “Regresando por más”. Y tomando ese título, les aseguro que cuando terminen de leer “Esa antigua tristeza” ustedes querrán regresar por más. Esperamos que Borges los complazca".

Isamari Castrodad, animadora de televisión, escritora y relacionista pública

***

“Una novela fácil de leer, que lleva al lector de la mano de principio a fin con una prosa clara y limpia”.

GCVR, escritor

***

"José Borges captura la atención del lector con una historia de conspiración y pandemias. Ágil, rápida, liviana (en

el buen sentido de la palabra) son las columnas que sostienen esta arquitectura narrativa desde el principio hasta el final".

Carlos Esteban Cana, poeta y crítico literario

Stumble It!

Stumble It!